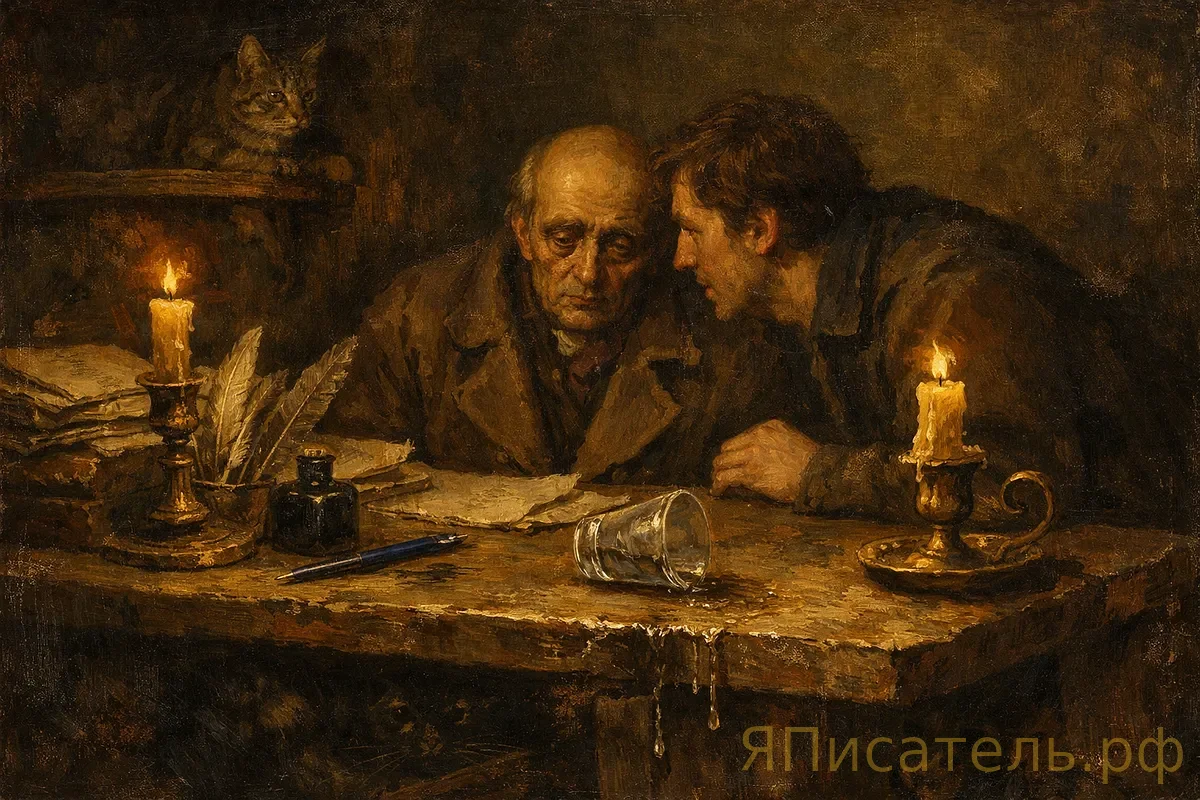

Господа Головлёвы: Весна, которая не пришла — Эпилог, не написанный Щедриным

Творческое продолжение классики

Это художественная фантазия на тему произведения «Господа Головлёвы» автора Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Как бы мог продолжиться сюжет, если бы писатель решил его развить?

Оригинальный отрывок

Порфирий Владимирыч быстрыми шагами направился по дороге к погосту. Ещё ночью стала набегать облачная мгла, а к утру мокрый снег, подгоняемый ветром, застлал поле сплошным покровом. Он шёл без шапки, торопливо, задыхаясь, инстинктивно подаваясь вперёд, точно сзади его подстёгивало что-то. Полы его халата развевались; ветер, казалось, насквозь пронизывал его тело. Но он ничего не чувствовал — ни холода, ни ветра. Он только торопился, торопился, торопился... По дороге он упал и замёрз. На другой день Головлёво проснулось — и всё было тихо.

Продолжение

Порфирия Владимировича Головлёва нашли на дороге к погосту, где похоронена была Арина Петровна. Он лежал ничком, раскинув руки, и снег уже припорошил его спину и затылок. Мужик, ехавший поутру в Головлёво с возом сена, принял его сперва за пьяного, но, подойдя ближе, увидел, что барин мёртв.

В Головлёве об этом узнали не сразу. Евпраксеюшка, проснувшись поздно и не обнаружив барина, нисколько не встревожилась — решила, что запершись сидит у себя и бормочет, как обыкновенно. К полудню, однако ж, приехал становой, и тогда только всё открылось.

— Замёрз, — сказал становой, осматривая тело. — В одном сюртучке пошёл. По всему видать — ночью.

Становой был человек деловой, к мёртвым телам привычный и никакого особенного сожаления не выказывавший. Он деловито осмотрел карманы покойного, нашёл в них только медный пятак и клочок бумаги, на котором дрожащим, едва разборчивым почерком было написано: «Маменька, простите, Христа ради...»

— Так-с, — сказал становой и спрятал бумажку в портфель.

Евпраксеюшка выла. Выла не от горя — горя она не чувствовала, — а от страха и от той особенной растерянности, которая охватывает людей, привыкших жить в чужой тени, когда тень эта вдруг исчезает. Куда теперь? Что делать? Головлёво было не её, и даже та комнатка, в которой она спала, была не её, и самовар, из которого она пила чай, был не её. Всё принадлежало Головлёвым, а Головлёвых более не существовало.

— Господи, да что же это! — причитала она, сидя в людской и раскачиваясь взад и вперёд. — Что же мне теперь, куда же...

Никто ей не отвечал. Дворовые ходили тихо, переговаривались вполголоса, и в глазах их не было ни печали, ни радости — было только тупое любопытство и смутное ожидание перемен.

Похороны устроили скромные, почти нищенские. Денег в доме не нашлось — то есть нашлось семнадцать рублей с копейками в письменном столе, под грудой исписанных листков, на которых Порфирий Владимирыч вёл свои бесконечные, фантастические расчёты. Тут были и проекты сдачи лугов в аренду, и вычисления барышей от продажи леса, которого давно уже не существовало, и детальнейшие сметы ремонта дома, который давно уже разваливался. Целая жизнь, переложенная на цифры, — и вся эта жизнь была фикцией, выдумкой, пустословием на бумаге.

Становой, разбирая эти бумаги, только головой покачивал.

— Это, батюшка, Головлёво-с, — сказал ему старый приказчик Финогеич, единственный, кто ещё помнил прежние времена. — Тут и при Арине Петровне всё на соплях держалось, а уж после неё — и вовсе.

— А наследники имеются?

Финогеич развёл руками.

— Какие наследники-с! Стёпка-балбес — помер. Павел Владимирыч — помер. Арина Петровна — померла. Петенька — в Сибири-с, ежели жив ещё. Аннинькины дочки... да что ж, Аннинька сама... — Финогеич замолчал и махнул рукой.

— Так, стало быть, выморочное?

— Стало быть, так-с.

Господский дом стоял на пригорке и смотрел на деревню тёмными, незрячими окнами. Краска на стенах облупилась, крыша протекала в трёх местах, крыльцо покосилось. В зале, где некогда Арина Петровна вершила свои хозяйственные дела, пахло сыростью и мышами. Портрет покойного Владимира Михайлыча висел криво, и моль проела в холсте две дырки — одну на месте левого глаза, другую на шее, отчего покойный имел вид человека, одновременно подмигивающего и удавленного.

Весна в тот год пришла поздно. Уже и апрель был на исходе, а снег всё лежал в оврагах грязными, осевшими пластами. Деревья стояли голые, чёрные, и грачи, прилетевшие по обыкновению рано, сидели на ветвях неподвижно, нахохлившись, точно и они чувствовали, что прилетели не туда.

В деревне жизнь, впрочем, шла своим чередом. Мужики пахали, бабы стирали в речке бельё, ребятишки бегали босиком по грязи. Головлёво, со своими драмами, со своими мертвецами и безумцами, было для них не более чем пейзажем, задником, на фоне которого разворачивалась их собственная, настоящая жизнь. И когда кто-нибудь из мужиков, проходя мимо барского дома, взглядывал на его заколоченные окна, то во взгляде этом не было ничего — ни сочувствия, ни злорадства, — а была только та особенная крестьянская привычка смотреть на вещи так, как они есть, без прибавлений.

— Вымерли Головлёвы, — говорили в деревне, и говорили это так же просто, как говорят: «нынче дождь будет» или «овёс-то дорог стал».

Финогеич, оставшись один в пустом доме, некоторое время ещё ходил по комнатам — не по обязанности уже, а по привычке, — трогал вещи, заглядывал в шкафы. В кабинете Порфирия Владимирыча он нашёл образ, перед которым тот молился, — Спас Нерукотворный в серебряном окладе. Финогеич долго стоял перед этим образом, потом перекрестился и сказал вслух, обращаясь неизвестно к кому:

— А ведь веровал... По-своему, а веровал.

Это было, пожалуй, самое доброе, что кто-либо сказал о Порфирии Владимировиче Головлёве за всю его жизнь и после неё.

Евпраксеюшка уехала к родне в уездный город. Перед отъездом она попыталась увезти с собой серебряные ложки, но Финогеич отобрал — не из честности даже, а из того же чувства привычки, которое заставляло его обходить комнаты и трогать вещи.

— Это господское, — сказал он строго.

— Да нету больше господ-то! — крикнула Евпраксеюшка.

— Нету, — согласился Финогеич, — а ложки всё одно положь.

Летом приехал из уезда чиновник, составил опись имущества, заколотил дом и уехал. Головлёвское имение было признано выморочным и поступило в казну. Землю разделили, дом простоял ещё несколько лет, постепенно разрушаясь, потом мужики разобрали его на кирпич — тот, что поценнее, продали, остальной пустили на печи.

К осени от Головлёва не осталось почти ничего. На месте дома торчали только фундаментные камни да одичавшие кусты сирени, которые Арина Петровна посадила ещё в молодости, когда приехала в Головлёво молодой женой и думала, что жизнь будет хороша.

Сирень цвела каждую весну — пышно, богато, точно не замечая, что дома больше нет, что людей больше нет, что вся головлёвская история кончилась. Цвела бездумно, безучастно, как цветёт всё живое, которому нет дела до человеческих судеб.

А на погосте, среди покосившихся крестов, лежали рядом Арина Петровна и Порфирий Владимирыч. Стёпка-балбес был где-то тут же, но креста его уже нельзя было найти. Павел Владимирыч — тоже здесь. Целое семейство собралось, наконец, вместе, в полном согласии, и никто более никого не упрекал, не подсиживал, не высчитывал и не пустословил.

Тишина стояла такая, какая бывает только на заброшенных русских погостах, — полная, окончательная тишина, в которой слышно, как растёт трава.

И если бы нашёлся какой-нибудь сторонний наблюдатель, который захотел бы сформулировать мораль всей головлёвской истории, он, вероятно, сказал бы что-нибудь вроде того, что вот, мол, к чему приводит бездушие, стяжательство и нравственное одичание. Но никакого стороннего наблюдателя не было, да если бы и был, то формулировать мораль было бы, пожалуй, излишне. Головлёво само было моралью — страшной, наглядной, не нуждающейся в пояснениях.

Ветер шумел в берёзах. Грачи кричали. Жизнь продолжалась — только уже без Головлёвых.

Вставьте этот код в HTML вашего сайта для встраивания контента.