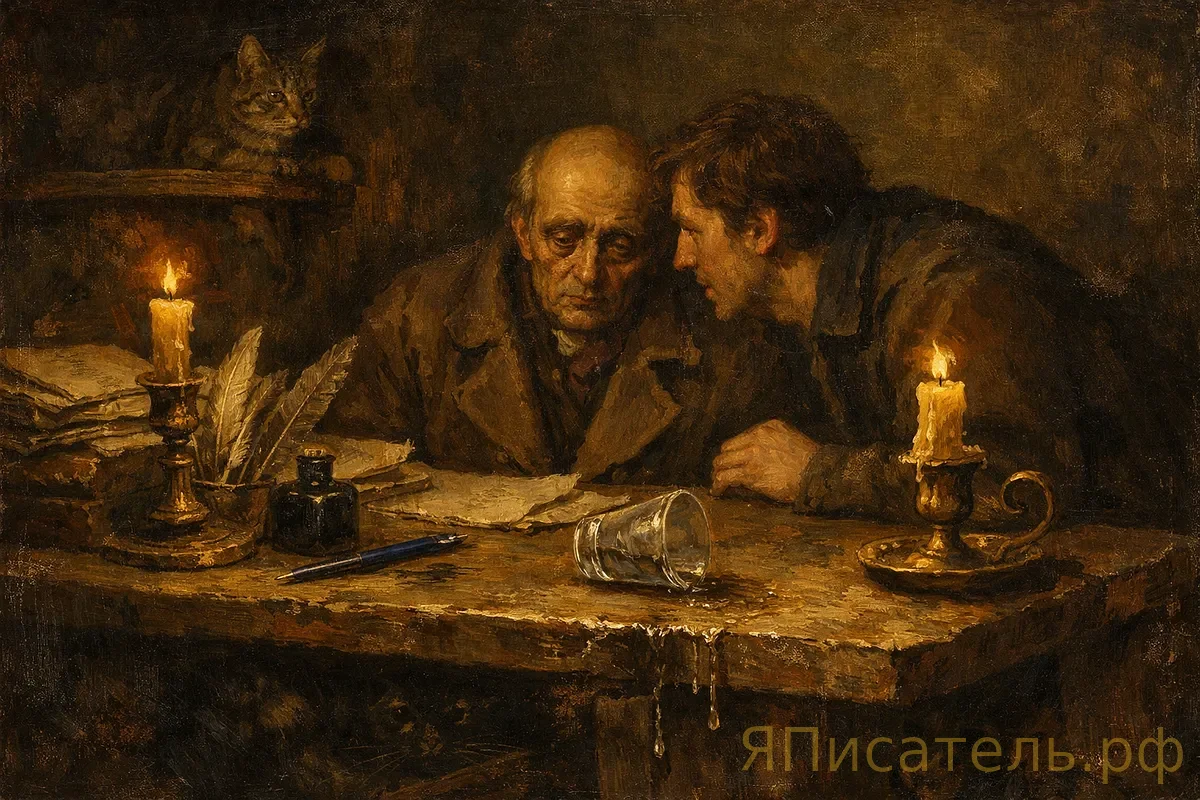

Последний визит Хлестовой — Сцена, которую не дописал Грибоедов

Творческое продолжение классики

Это художественная фантазия на тему произведения «Горе от ума» автора Александр Сергеевич Грибоедов. Как бы мог продолжиться сюжет, если бы писатель решил его развить?

Оригинальный отрывок

Чацкий: Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорблённому есть чувству уголок! — Карету мне, карету! (Уезжает.) Фамусов: Ну что? не видишь ты, что он с ума сошёл? Скажи серьёзно: безумный! что он тут за чепуху молол! Моложе вас, и то уже давно замечено, что зла, и даже всё готовится в один пакет. Ах! Боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна!

Продолжение

Прошло три месяца после того бала у Фамусовых, на котором Чацкого объявили сумасшедшим. Москва, по обыкновению, пошумела и успокоилась. Молва, подобно зимней вьюге, покружила по гостиным, занесла снегом все следы, и к Масленице о Чацком уже никто не вспоминал, — кроме, впрочем, одного человека.

Софья Павловна Фамусова сидела у окна в своей комнате и смотрела на Тверской бульвар. Лицо её было спокойно, как бывает спокойно лицо человека, который принял решение, но ещё не открыл его никому. Лиза, давно уже переведённая в птичницы, была возвращена — Фамусов, поворчав с неделю, уступил, — и теперь стояла у двери, поглядывая на барышню с тем выражением, которое свойственно людям, знающим больше, чем им положено.

— Лиза, — сказала Софья, не оборачиваясь, — скажи мне правду.

— Какую правду-с, Софья Павловна?

— Ты знаешь какую. Когда Молчалин говорил тебе те слова — ну, тогда, ночью, — он правду говорил?

Лиза помялась.

— Он, Софья Павловна, всегда говорил то, что от него хотели слышать. В этом и состояло всё его дарование.

— Стало быть, и мне он говорил то, что я хотела слышать?

— Так точно-с.

— А Чацкий?

— А Чацкий говорил то, что думал. В этом и состояло всё его несчастье.

Софья отвернулась от окна и посмотрела на Лизу. В глазах её не было ни слёз, ни обиды — только какая-то новая, прежде ей несвойственная трезвость, которая бывает у людей, переболевших тяжёлой болезнью.

— Я была дура, Лиза, — сказала она ровным голосом.

— Вы были молоды, Софья Павловна. Это почти то же самое, только проходит скорее.

В эту самую минуту дверь распахнулась, и в комнату вошёл — нет, ввалился, вкатился — Фамусов, красный, взъерошенный, с газетой в руке, которую он сжимал так, словно она была живая и могла убежать.

— Софья! — закричал он. — Слышала? Нет? Ну, разумеется, нет! Откуда тебе! Сидишь тут, книжки читаешь! Вот, полюбуйся!

Он швырнул газету на стол.

— Что случилось, батюшка?

— Что случилось! Чацкий — вот что случилось! Александр Андреич Чацкий! Этот вольнодумец, этот якобинец, этот... этот...

Фамусов задохнулся и сел в кресло.

— Что с ним? — спросила Софья, и голос её едва заметно дрогнул.

— Что с ним! Его назначили! Вот что с ним! Назначили! В министерство! И не куда-нибудь — а прямо к Нестору Кузьмичу, на место Фёдора Петровича! А Фёдор Петрович, заметь, тридцать лет прослужил! Тридцать лет! А этот — пришёл, нашумел, уехал, и — пожалуйста! Вот тебе и сумасшедший!

— Стало быть, он вернулся в Москву? — спросила Софья.

— Вернулся? Да он и не уезжал из Петербурга! Он прямо оттуда, прямо от нас — туда! И теперь, говорят, в фаворе! Князь Пётр Ильич ему покровительствует! Тот самый князь Пётр Ильич, который... Ах!

Фамусов схватился за голову.

— А ведь я его принимал! У себя! В доме! И что теперь скажут? Что я его из дому выгнал? Что объявил сумасшедшим? Ведь это, Софья, это, ежели подумать...

— Это политический скандал, батюшка, — подсказала Софья.

— Именно! Именно — скандал! Господи, да за что же мне это! Что я такого сделал? Я жил как все! Я служил как все! Я принимал у себя приличных людей! А теперь выходит, что Чацкий — не сумасшедший, а я... а мы... а все мы...

Он не договорил и махнул рукой.

Софья подняла газету и прочитала заметку. Заметка была невелика: всего несколько строк о новых назначениях в министерстве. Имя Чацкого стояло третьим. Она прочитала его дважды, потом положила газету, и на лице её появилась улыбка — первая за три месяца.

— Батюшка, — сказала она, — а ведь он к нам приедет.

— Что?!

— Приедет. Непременно приедет. Он не из тех, кто забывает.

— Боже сохрани! Только этого не хватало! Что я ему скажу? Как я на него посмотрю? Нет, нет, нет! Скажи, что меня нет дома! Что я болен! Что я уехал в деревню!

— Вы никогда не ездите в деревню, батюшка.

— Ну так уеду! Сейчас и уеду!

Он вскочил с кресла и кинулся к двери, но на пороге столкнулся с Петрушкой.

— Барин, — сказал Петрушка, — к вам Александр Андреич Чацкий.

Фамусов побелел, потом покраснел, потом снова побелел. Он повернулся к Софье. Софья смотрела на него спокойно.

— Проси, — сказала она.

— Софья!

— Проси, батюшка. Нельзя же не принять.

Фамусов поправил галстук, одёрнул фрак, кашлянул, принял выражение лица, долженствующее означать достоинство и вместе с тем радушие, и сказал:

— Проси.

Чацкий вошёл. Он мало переменился — разве что был несколько бледнее прежнего и в глазах его появилось выражение усталости, которого не было раньше. Одет он был просто, но хорошо; держался свободно, но без прежней развязности.

— Павел Афанасьич, — сказал он, слегка поклонившись, — простите, что без предупреждения.

— Помилуйте! Александр Андреич! Какие церемонии! Мы вам всегда рады! Всегда! Не правда ли, Софья?

— Здравствуйте, Александр Андреич, — сказала Софья.

Чацкий посмотрел на неё. Взгляд его был спокоен — не то чтобы равнодушен, нет, но в нём не было прежнего пыла, прежней безрассудной, слепой влюблённости. Было нечто другое — может быть, уважение, а может быть, грусть.

— Здравствуйте, Софья Павловна, — сказал он.

Наступило молчание. Фамусов переминался с ноги на ногу. Софья стояла неподвижно. Чацкий обвёл глазами комнату — ту самую комнату, в которой три месяца назад разыгралась сцена, перевернувшая его жизнь.

— Я приехал не мириться и не ссориться, — сказал Чацкий. — Я приехал сказать одну вещь. Тогда, уезжая, я был зол. Я говорил много лишнего. Я обвинял всех — и вас, и Москву, и весь свет. Это было несправедливо. Не потому, что я был неправ по существу, — нет, по существу я был прав. Но потому, что я обвинял вас в том, что вы такие, какие вы есть. А это всё равно что обвинять реку в том, что она течёт вниз.

Фамусов открыл рот и закрыл его.

— Вы не сумасшедший, — вдруг сказала Софья.

— Разумеется, нет, — ответил Чацкий с лёгкой улыбкой.

— Я знаю, — продолжила Софья, и голос её был твёрд. — Я знала это и тогда. Это я пустила слух. Я.

Фамусов охнул.

— Я знаю, — сказал Чацкий.

— И вы не сердитесь?

— Сержусь. Но понимаю. Вы мстили мне за Молчалина. Я его унижал, а вы его любили. Это было естественно.

— Я его не любила, — сказала Софья, и в голосе её прозвучало что-то, чего Чацкий никогда прежде не слышал: горечь самопознания. — Я любила свою выдумку. Молчалин был холст, на котором я рисовала то, что хотела видеть. Вы были правы, Александр Андреич. Только правота ваша была жестокой.

— Всякая правда жестока, — сказал Чацкий. — Именно поэтому её так не любят.

Снова молчание. Фамусов, чувствуя, что разговор приобретает оборот, которого он не понимает и не хочет понимать, кашлянул и произнёс:

— Ну-с, а что же это мы стоим? Сесть бы, чаю... Петрушка! Чаю!

Но ни Чацкий, ни Софья его не слушали. Они смотрели друг на друга — не как влюблённые и не как враги, а как два человека, которые впервые увидели друг друга по-настоящему.

— Я уезжаю завтра, — сказал Чацкий. — Назначение в Петербург. Я пришёл проститься.

— Вы вернётесь? — спросила Софья.

— Не знаю.

— Вернётесь, — сказала Софья. — В Москву всегда возвращаются. Даже те, кто ругает её больше всех.

Чацкий усмехнулся — и на мгновение в этой усмешке мелькнул прежний Чацкий, колкий, блестящий, невозможный.

— А Молчалин? — спросил он уже в дверях.

— Молчалин служит, — ответила Софья. — Он всегда будет служить. Ему дали повышение.

— Ещё бы, — сказал Чацкий. — Молчалины блаженствуют на свете.

И вышел.

Фамусов бросился к окну и смотрел, как Чацкий садился в карету. Потом повернулся к Софье.

— Ну что? — сказал он растерянно. — Что это было?

Софья не ответила. Она снова стояла у окна и смотрела на Тверской бульвар, и лицо её было спокойно, но уже иным спокойствием — спокойствием человека, который понял наконец, что жизнь — не французский роман, и что это, быть может, не так уж плохо.

Вставьте этот код в HTML вашего сайта для встраивания контента.