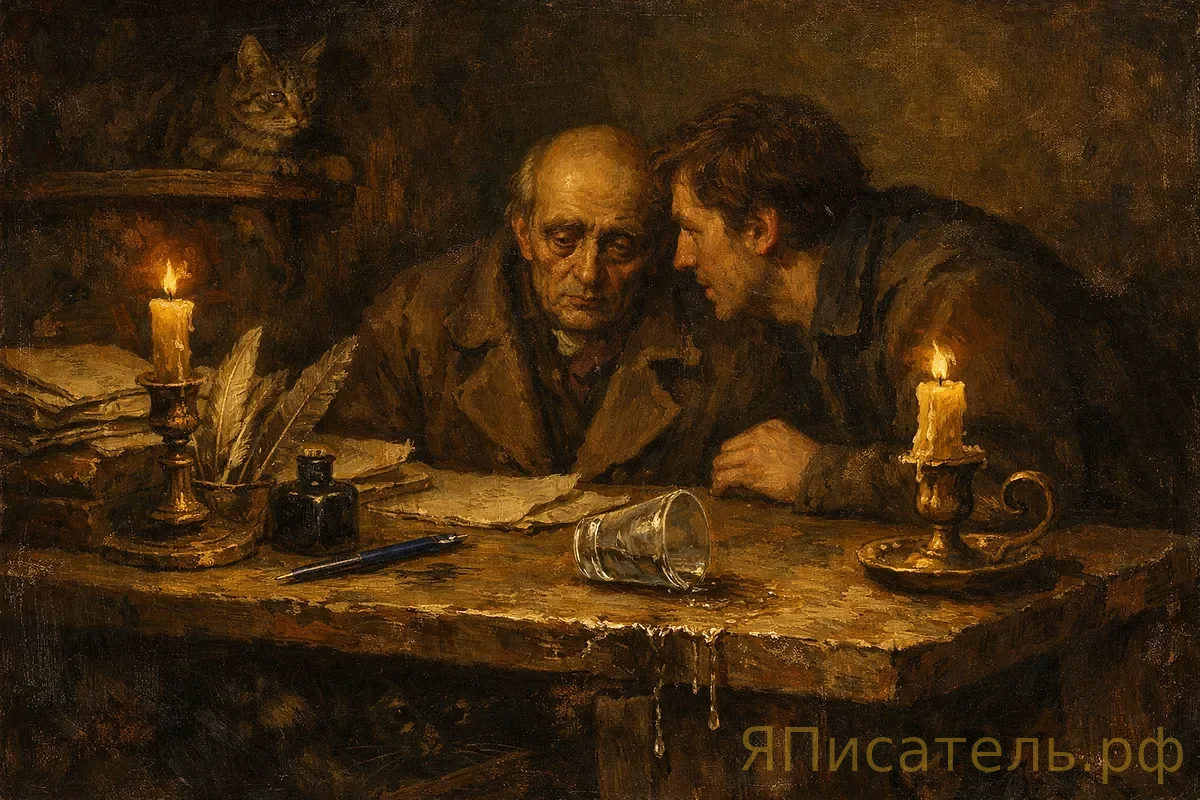

Последний визит Хлестовой — Сцена, которую не дописал Грибоедов

经典作品的创意续写

这是受Александр Сергеевич Грибоедов的《Горе от ума》启发的艺术幻想。如果作者决定延续故事,情节会如何发展?

原文摘录

Чацкий: Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорблённому есть чувству уголок! — Карету мне, карету! (Уезжает.) Фамусов: Ну что? не видишь ты, что он с ума сошёл? Скажи серьёзно: безумный! что он тут за чепуху молол! Моложе вас, и то уже давно замечено, что зла, и даже всё готовится в один пакет. Ах! Боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна!

续写

Прошло три месяца после того бала у Фамусовых, на котором Чацкого объявили сумасшедшим. Москва, по обыкновению, пошумела и успокоилась. Молва, подобно зимней вьюге, покружила по гостиным, занесла снегом все следы, и к Масленице о Чацком уже никто не вспоминал, — кроме, впрочем, одного человека.

Софья Павловна Фамусова сидела у окна в своей комнате и смотрела на Тверской бульвар. Лицо её было спокойно, как бывает спокойно лицо человека, который принял решение, но ещё не открыл его никому. Лиза, давно уже переведённая в птичницы, была возвращена — Фамусов, поворчав с неделю, уступил, — и теперь стояла у двери, поглядывая на барышню с тем выражением, которое свойственно людям, знающим больше, чем им положено.

— Лиза, — сказала Софья, не оборачиваясь, — скажи мне правду.

— Какую правду-с, Софья Павловна?

— Ты знаешь какую. Когда Молчалин говорил тебе те слова — ну, тогда, ночью, — он правду говорил?

Лиза помялась.

— Он, Софья Павловна, всегда говорил то, что от него хотели слышать. В этом и состояло всё его дарование.

— Стало быть, и мне он говорил то, что я хотела слышать?

— Так точно-с.

— А Чацкий?

— А Чацкий говорил то, что думал. В этом и состояло всё его несчастье.

Софья отвернулась от окна и посмотрела на Лизу. В глазах её не было ни слёз, ни обиды — только какая-то новая, прежде ей несвойственная трезвость, которая бывает у людей, переболевших тяжёлой болезнью.

— Я была дура, Лиза, — сказала она ровным голосом.

— Вы были молоды, Софья Павловна. Это почти то же самое, только проходит скорее.

В эту самую минуту дверь распахнулась, и в комнату вошёл — нет, ввалился, вкатился — Фамусов, красный, взъерошенный, с газетой в руке, которую он сжимал так, словно она была живая и могла убежать.

— Софья! — закричал он. — Слышала? Нет? Ну, разумеется, нет! Откуда тебе! Сидишь тут, книжки читаешь! Вот, полюбуйся!

Он швырнул газету на стол.

— Что случилось, батюшка?

— Что случилось! Чацкий — вот что случилось! Александр Андреич Чацкий! Этот вольнодумец, этот якобинец, этот... этот...

Фамусов задохнулся и сел в кресло.

— Что с ним? — спросила Софья, и голос её едва заметно дрогнул.

— Что с ним! Его назначили! Вот что с ним! Назначили! В министерство! И не куда-нибудь — а прямо к Нестору Кузьмичу, на место Фёдора Петровича! А Фёдор Петрович, заметь, тридцать лет прослужил! Тридцать лет! А этот — пришёл, нашумел, уехал, и — пожалуйста! Вот тебе и сумасшедший!

— Стало быть, он вернулся в Москву? — спросила Софья.

— Вернулся? Да он и не уезжал из Петербурга! Он прямо оттуда, прямо от нас — туда! И теперь, говорят, в фаворе! Князь Пётр Ильич ему покровительствует! Тот самый князь Пётр Ильич, который... Ах!

Фамусов схватился за голову.

— А ведь я его принимал! У себя! В доме! И что теперь скажут? Что я его из дому выгнал? Что объявил сумасшедшим? Ведь это, Софья, это, ежели подумать...

— Это политический скандал, батюшка, — подсказала Софья.

— Именно! Именно — скандал! Господи, да за что же мне это! Что я такого сделал? Я жил как все! Я служил как все! Я принимал у себя приличных людей! А теперь выходит, что Чацкий — не сумасшедший, а я... а мы... а все мы...

Он не договорил и махнул рукой.

Софья подняла газету и прочитала заметку. Заметка была невелика: всего несколько строк о новых назначениях в министерстве. Имя Чацкого стояло третьим. Она прочитала его дважды, потом положила газету, и на лице её появилась улыбка — первая за три месяца.

— Батюшка, — сказала она, — а ведь он к нам приедет.

— Что?!

— Приедет. Непременно приедет. Он не из тех, кто забывает.

— Боже сохрани! Только этого не хватало! Что я ему скажу? Как я на него посмотрю? Нет, нет, нет! Скажи, что меня нет дома! Что я болен! Что я уехал в деревню!

— Вы никогда не ездите в деревню, батюшка.

— Ну так уеду! Сейчас и уеду!

Он вскочил с кресла и кинулся к двери, но на пороге столкнулся с Петрушкой.

— Барин, — сказал Петрушка, — к вам Александр Андреич Чацкий.

Фамусов побелел, потом покраснел, потом снова побелел. Он повернулся к Софье. Софья смотрела на него спокойно.

— Проси, — сказала она.

— Софья!

— Проси, батюшка. Нельзя же не принять.

Фамусов поправил галстук, одёрнул фрак, кашлянул, принял выражение лица, долженствующее означать достоинство и вместе с тем радушие, и сказал:

— Проси.

Чацкий вошёл. Он мало переменился — разве что был несколько бледнее прежнего и в глазах его появилось выражение усталости, которого не было раньше. Одет он был просто, но хорошо; держался свободно, но без прежней развязности.

— Павел Афанасьич, — сказал он, слегка поклонившись, — простите, что без предупреждения.

— Помилуйте! Александр Андреич! Какие церемонии! Мы вам всегда рады! Всегда! Не правда ли, Софья?

— Здравствуйте, Александр Андреич, — сказала Софья.

Чацкий посмотрел на неё. Взгляд его был спокоен — не то чтобы равнодушен, нет, но в нём не было прежнего пыла, прежней безрассудной, слепой влюблённости. Было нечто другое — может быть, уважение, а может быть, грусть.

— Здравствуйте, Софья Павловна, — сказал он.

Наступило молчание. Фамусов переминался с ноги на ногу. Софья стояла неподвижно. Чацкий обвёл глазами комнату — ту самую комнату, в которой три месяца назад разыгралась сцена, перевернувшая его жизнь.

— Я приехал не мириться и не ссориться, — сказал Чацкий. — Я приехал сказать одну вещь. Тогда, уезжая, я был зол. Я говорил много лишнего. Я обвинял всех — и вас, и Москву, и весь свет. Это было несправедливо. Не потому, что я был неправ по существу, — нет, по существу я был прав. Но потому, что я обвинял вас в том, что вы такие, какие вы есть. А это всё равно что обвинять реку в том, что она течёт вниз.

Фамусов открыл рот и закрыл его.

— Вы не сумасшедший, — вдруг сказала Софья.

— Разумеется, нет, — ответил Чацкий с лёгкой улыбкой.

— Я знаю, — продолжила Софья, и голос её был твёрд. — Я знала это и тогда. Это я пустила слух. Я.

Фамусов охнул.

— Я знаю, — сказал Чацкий.

— И вы не сердитесь?

— Сержусь. Но понимаю. Вы мстили мне за Молчалина. Я его унижал, а вы его любили. Это было естественно.

— Я его не любила, — сказала Софья, и в голосе её прозвучало что-то, чего Чацкий никогда прежде не слышал: горечь самопознания. — Я любила свою выдумку. Молчалин был холст, на котором я рисовала то, что хотела видеть. Вы были правы, Александр Андреич. Только правота ваша была жестокой.

— Всякая правда жестока, — сказал Чацкий. — Именно поэтому её так не любят.

Снова молчание. Фамусов, чувствуя, что разговор приобретает оборот, которого он не понимает и не хочет понимать, кашлянул и произнёс:

— Ну-с, а что же это мы стоим? Сесть бы, чаю... Петрушка! Чаю!

Но ни Чацкий, ни Софья его не слушали. Они смотрели друг на друга — не как влюблённые и не как враги, а как два человека, которые впервые увидели друг друга по-настоящему.

— Я уезжаю завтра, — сказал Чацкий. — Назначение в Петербург. Я пришёл проститься.

— Вы вернётесь? — спросила Софья.

— Не знаю.

— Вернётесь, — сказала Софья. — В Москву всегда возвращаются. Даже те, кто ругает её больше всех.

Чацкий усмехнулся — и на мгновение в этой усмешке мелькнул прежний Чацкий, колкий, блестящий, невозможный.

— А Молчалин? — спросил он уже в дверях.

— Молчалин служит, — ответила Софья. — Он всегда будет служить. Ему дали повышение.

— Ещё бы, — сказал Чацкий. — Молчалины блаженствуют на свете.

И вышел.

Фамусов бросился к окну и смотрел, как Чацкий садился в карету. Потом повернулся к Софье.

— Ну что? — сказал он растерянно. — Что это было?

Софья не ответила. Она снова стояла у окна и смотрела на Тверской бульвар, и лицо её было спокойно, но уже иным спокойствием — спокойствием человека, который понял наконец, что жизнь — не французский роман, и что это, быть может, не так уж плохо.

将此代码粘贴到您网站的HTML中以嵌入此内容。