Чацкий остаётся

Творческое продолжение классики

Это художественная фантазия на тему произведения «Горе от ума» автора Александр Сергеевич Грибоедов. Как бы мог продолжиться сюжет, если бы писатель решил его развить?

Оригинальный отрывок

Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.

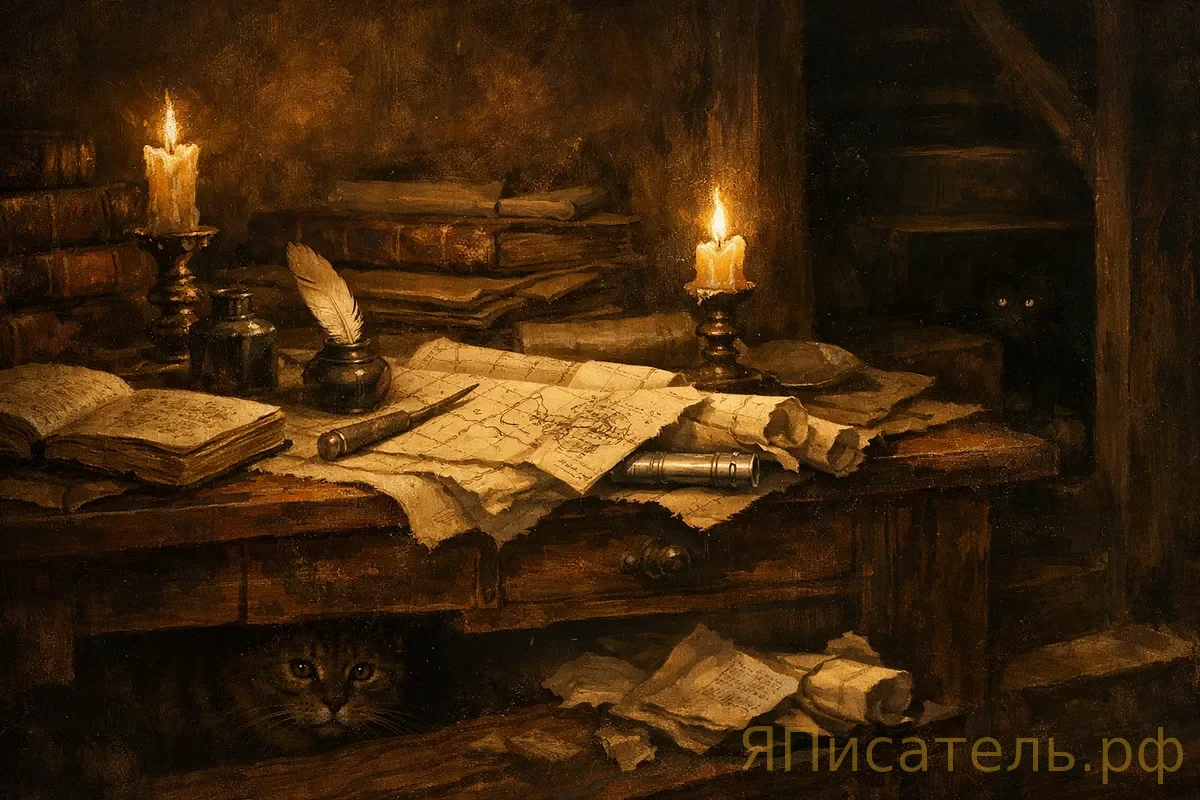

Карету мне, карету!","continuation_style":"humorous","keywords":["Горе от ума продолжение","Грибоедов","Чацкий","сатирическая комедия","светское общество","русская драматургия","юмористическое переосмысление","классика"],"image_prompt":"Landscape 16:9 cinematic composition, 19th century oil painting style, warm candlelight glow, dramatic chiaroscuro, deep shadows, muted ochre dark brown and golden palette, airborne dust. A Petersburg salon-study after a heated gathering: old wooden desk, scattered manuscripts, antique books, ink bottle, quill pen, ornate candle holders. Three hidden cats in shadow: behind a chair leg, beneath the mantel, inside drapery folds. Subtle anachronism: a matte-black USB wall charger half-hidden under lace. Evidence from five minutes ago: a snapped hand fan and spilled pearls across the floorboards. No text or lettering.","video_prompt":"After a tense salon argument, candlelight flickers hard, pearls roll across the desk, a broken fan slowly collapses, loose manuscript pages lift in a cold draft, and a shadowed cat steps onto the chair then freezes."},{"title":"Тихая весна Герасима","short_content":"В июньское утро, когда туман еще лежал над рекой, а в ивняке кричали проснувшиеся утки, Герасим вышел из избы с косой на плече и, как всегда, остановился на пороге, прислушиваясь не ушами, а всем телом к тишине. Деревня уже знала этот его степенный, могучий шаг; дети переставали шалить, бабы стороной давали дорогу, мужики здоровались кивком, на который он отвечал тем же.\n\nО старой барыне давно уже не было вестей: говорили, что умерла в Москве. Дворню распустили, дом пустовал, сад одичал. Герасим жил на краю деревни бобылем, работал за четверых и, как прежде, близко не подпускал к себе собак.","full_content":"В июньское утро, когда туман еще лежал над рекой, а в ивняке кричали проснувшиеся утки, Герасим вышел из избы с косой на плече и, как всегда, остановился на пороге, прислушиваясь не ушами, а всем телم

Продолжение

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ. Петербург. Гостиная в доме статского советника, родственника Фамусова. Утро. На столе кипы бумаг, журналы, недопитый шоколад.

ЧАЦКИЙ (входит, снимая перчатки). Петербург, как и Москва: тот же блеск, только снег чище и ложь образованнее.

РЕПЕТИЛОВ (бросаясь к нему). Друг сердечный! Здесь такие кружки, такие комитеты, такие разговоры о пользе отечества, что хоть сейчас ничего не делай и уже патриот!

ЧАЦКИЙ. Вы, стало быть, достигли совершенства.

РЕПЕТИЛОВ потащил Чацкого к дивану и заговорил шепотом, как всегда, когда хотел сообщить пустяк величайшей важности.

— Мы теперь, брат, при деле. Учредили общество умеренных преобразований.

— Что же вы преобразуете?

— Названия должностей. Содержание трогать опасно: привыкли.

Входит МОЛЧАЛИН, в новом мундире, с портфелем; кланяется всем под углом, рассчитанным по табели о рангах.

МОЛЧАЛИН. Александр Андреич? Какая неожиданная честь.

ЧАЦКИЙ. Для вас неожиданность — все, что не приносит пользы.

МОЛЧАЛИН (мягко). Польза, сударь, есть основание порядка.

ЧАЦКИЙ. А совесть?

МОЛЧАЛИН. Внутреннее дело. Не для доклада.

Появляется СОФЬЯ. Она одета просто, без московской вычурности; в голосе ее нет прежней нервной резкости.

СОФЬЯ. Господа, отец мой сейчас будет. Прошу вас, хоть четверть часа без споров: у него от истины мигрень.

ЧАЦКИЙ (тише). Софья Павловна... я не ожидал.

СОФЬЯ. Вы никогда не ожидали последствий, Александр Андреич. В этом ваша поэзия и ваша беда.

На мгновение они остаются почти одни.

ЧАЦКИЙ. Вы счастливы?

СОФЬЯ. Я занята. Это лучше.

ЧАЦКИЙ. Вы простили меня за московскую бурю?

СОФЬЯ. Я простила себя за московскую глупость. Вас же... как простить ветер? Он шумит и проходит.

Входит ФАМУСОВ, располневший, оживленный, в столичном восхищении перед собственными связями.

ФАМУСОВ. Ах! Чацкий! И тут вы! Где вы ни явитесь, там сейчас же спор, шум, неблагонамеренность. Петербург не Москва, сударь, здесь все по форме.

ЧАЦКИЙ. Тем хуже для содержания.

ФАМУСОВ. Содержание подается через канцелярию!

Все садятся. Молчалин раскрывает портфель.

МОЛЧАЛИН. Позвольте представить проект циркуляра о поощрении единомыслия в частных беседах.

ЧАЦКИЙ. Единомыслия? В беседах?

РЕПЕТИЛОВ (восхищенно). Гениально! Можно будет, брат, и молчать одинаково.

СОФЬЯ берет бумагу, читает и вдруг бледнеет.

СОФЬЯ. Здесь подпись отца... но это не его рука.

ФАМУСОВ (вскакивает). Как не моя? Что за дерзость?

МОЛЧАЛИН (потупясь). Вероятно, переписчик... ошибка канцелярии...

ЧАЦКИЙ. Ошибка? Нет, это система: чужой рукой писать чужую мысль и выдавать за общее благо.

Начинается суматоха. Репетилов, путаясь, пытается всех примирить:

— Господа, тише! У нас же общество умеренных!

Фамусов кричит на Молчалина, Молчалин кланяется еще ниже, Софья молчит и смотрит на него с холодным изумлением.

СОФЬЯ (спокойно). Довольно. Александр Степаныч, вы в Москве молчали из выгоды. В Петербурге заговорили из той же причины. Это, право, редкое постоянство.

МОЛЧАЛИН. Софья Павловна, я...

СОФЬЯ. Ничего. Молчание вам идет больше.

Молчалин пятится к двери, роняет портфель; из него высыпаются записки с чужими подписями. Репетилов поднимает одну, читает и шепчет:

— Тут и моя есть... да я этого не писал!

ЧАЦКИЙ. Поздравляю: вас повысили до автора.

Фамусов хватается за сердце.

ФАМУСОВ. Карету! Домой! В Москву! Там хоть без подделок, по старинке.

ЧАЦКИЙ (с усмешкой). Вон из Петербурга? Сюда вы, кажется, еще ездок.

Пауза. Все смотрят на Чацкого, ожидая привычного взрыва и немедленного бегства.

СОФЬЯ. И что же вы теперь? Опять дорога, опять проклятия?

ЧАЦКИЙ медленно надевает перчатки, потом снимает их снова.

ЧАЦКИЙ. Нет. Впервые останусь. Бежать от глупости — значит уступать ей город за городом. Карету мне больше не нужно; дайте лучше стол, бумагу и право говорить вслух.

РЕПЕТИЛОВ (в восторге). Брат, я с тобой!

ЧАЦКИЙ. Нет, друг мой, ты пока с кем громче аплодируют.

Софья едва заметно улыбается, почти примиренно.

СОФЬЯ. Что ж, Александр Андреич, попробуйте. Здесь вас объявят безумцем быстрее, чем в Москве.

ЧАЦКИЙ. Пусть. Иногда это единственный титул, не купленный через департамент.

Занавес опускается под гул голосов из соседних комнат, где уже разносят новость: «Чацкий не уехал». И это известие пугает всех сильнее, чем его прежний отъезд.

Вставьте этот код в HTML вашего сайта для встраивания контента.