Пробуждение Обломова: неотправленное письмо

Creative continuation of a classic

This is an artistic fantasy inspired by «Обломов» by Иван Гончаров. How might the story have continued if the author had decided to extend it?

Original excerpt

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он всё лежал, и всё постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приёмной. У него было ещё три комнаты, но он редко туда заглядывал, разве утром, когда человек мёл кабинет его, — чего не делалось каждый день.

Continuation

# Пробуждение Обломова: неотправленное письмо

*Продолжение романа «Обломов» Ивана Гончарова*

---

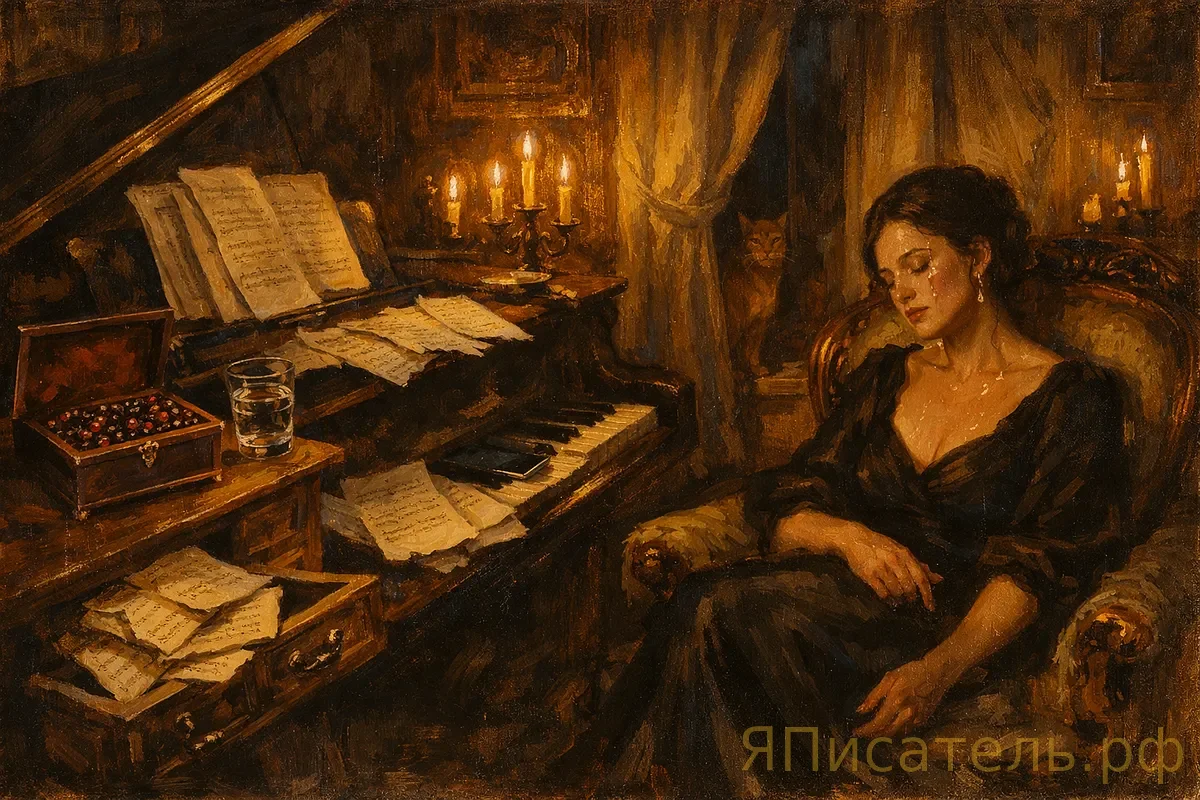

Мартовское солнце, ещё нерешительное, робкое, как гость, не уверенный в приглашении, заглянуло в окна обломовской квартиры на Выборгской стороне и остановилось на лице спящего Ильи Ильича с тем выражением кроткого удивления, с каким природа всякий раз обнаруживала его в том же самом положении — на спине, с одной рукой под головой, а другой свесившейся к полу, словно она искала что-то в темноте и, не найдя, устала.

Агафья Матвеевна давно ушла на кухню, и оттуда доносился тот глухой, утешительный шум, который составлял музыку обломовского существования: постукивание ножа о доску, шипение масла, звяканье посуды — симфония быта, написанная в тональности покоя.

Обломов открыл один глаз. Потом другой. Это было усилие, которого посторонний наблюдатель не оценил бы, но которое для Ильи Ильича равнялось восхождению на гору. Луч солнца, перебравшись с его лица на стену, высветил знакомую трещину в штукатурке — она за зиму сделалась чуть длиннее, — и Обломов подумал, что надо бы её замазать, и тотчас же успокоился этой мыслью, как будто намерение уже было равно исполнению.

Он потянулся было за халатом — тем самым, персидским, хотя давно уже не персидским, а чем-то неопределённого цвета и бесконечной мягкости, — и пальцы его наткнулись в складке на бумагу. Это был конверт, пожелтевший, чуть надорванный с одного угла, и Обломов, развернув его с тем ленивым любопытством, которое он питал ко всему на свете, узнал почерк Ольги.

Письмо было старое — из тех времён, когда она ещё верила, что может его разбудить, когда каждое её слово было маленьким колокольчиком, звонящим над его сном. Он не помнил, чтобы получал его. Может быть, Захар спрятал и забыл, а может быть, оно само забралось в складки халата, как забираются туда крошки пирога и мелкие монеты — всё то, что составляло археологию обломовского дивана.

«Илья, — писала Ольга, — я не знаю, прочтёте ли вы эти строки или они останутся лежать где-нибудь на вашем столе, под слоем пыли, рядом с нечитаными газетами и остывшим чаем. Но я пишу, потому что не могу не писать, как не может река не течь, даже когда путь её лежит через камни. Вы спите, Илья, и сон ваш так глубок, что иногда мне кажется — вы видите в нём что-то такое, чего не увидеть наяву. Может быть, вы правы. Может быть, ваш покой — это мудрость, которой мне не дано понять. Но сердце моё не принимает этой мудрости, и каждый раз, когда я вспоминаю ветку сирени, мне хочется плакать — не от горя, а от того, что красота бывает так близко и так невозможна...»

Обломов опустил письмо на грудь и закрыл глаза. Не от лени — нет, на этот раз не от лени. Что-то шевельнулось в нём, в той глубине, куда не доставал ни дневной свет, ни голос Агафьи Матвеевны, зовущей к пирогу. Что-то, что он считал давно уснувшим, как засыпает река подо льдом, — и вот теперь, в марте, лёд этот дал трещину.

Он вспомнил Ольгу — не лицо её даже, а голос. Тот голос, которым она пела «Casta diva», и как он стоял тогда и слушал, и как весь мир на мгновение сделался таким ясным и звонким, точно кто-то протёр его, как протирают запотевшее стекло. И вот теперь, столько лет спустя, письмо — как эхо того голоса — нашло его в складках халата, в складках жизни, которая так удобно улеглась вокруг него, как перина.

— Илья Ильич! — раздался голос Агафьи Матвеевны. — Пирог готов!

Он слышал её. Пирог был с той рыбой, которую она покупала у мужика на углу, — всегда свежая, всегда одинаково вкусная. Жизнь была проста и кругла, как этот пирог, и в этой круглости была своя совершенность.

Но письмо лежало на груди, и буквы, написанные рукой Ольги, поднимались и опускались вместе с его дыханием, как будто слова её были живыми и дышали вместе с ним.

Обломов сел. Это было событие такого масштаба, что, если бы Захар был жив и находился в комнате, он бы уронил поднос. Илья Ильич сел на диване, спустив ноги в туфли — одну правильно, другую задником вперёд, — и посмотрел в окно.

Март. Снег на крышах серел и оседал, как старое тесто. Воробьи суетились на карнизе с деловитостью, которая всегда казалась Обломову чрезмерной. Куда они торопятся? Чего ищут? Разве им не довольно того, что есть крыша и крошки?

Но сегодня он смотрел на них иначе. Сегодня в их суете ему почудилось что-то — не смысл, нет, скорее напоминание о том, что смысл бывает. Что когда-то, давно, он тоже был воробьём, который летел куда-то, и крылья его были расправлены, и ветер нёс его.

Он поднёс письмо к глазам и перечитал последние строки.

«...и каждый раз, когда я вспоминаю ветку сирени, мне хочется плакать — не от горя, а от того, что красота бывает так близко и так невозможна...»

Так близко и так невозможна.

Обломов сложил письмо, аккуратно — неожиданно аккуратно для человека, который за всю жизнь ничего не складывал аккуратно, — и положил его не в халат, а в карман жилета, ближе к сердцу, хотя он бы никогда не признался в этом жесте и самому себе.

Потом он встал.

Ноги его, отвыкшие от решительных действий, понесли его к столу, где среди засохших чернил и разрозненных бумаг лежало перо. Он сел, взял лист — чистый, белый, как мартовский снег за окном, — и задумался.

Что он напишет? Что он жив? Что он помнит? Что ветка сирени до сих пор цветёт где-то внутри него, под слоями покоя и пирогов? Что он знает — всегда знал — что она была права, и что его сон был не мудростью, а только сном?

Перо коснулось бумаги. Чернила оставили маленькую каплю — точку, не ставшую началом слова.

— Илья Ильич! Пирог стынет! — голос Агафьи Матвеевны был ближе.

Обломов посмотрел на каплю чернил. Потом на окно. Потом на перо в своей руке.

И медленно, с той улыбкой, которая появляется у человека, понявшего о себе что-то одновременно печальное и нежное, он положил перо обратно, поднялся и пошёл к пирогу.

Письмо Ольги осталось в кармане жилета. Лист бумаги — на столе, с одинокой чернильной каплей, похожей на слезу.

А марта было ещё много. Весь месяц — впереди.

И кто знает — может быть, завтра. Может быть, завтра он допишет.

Paste this code into your website HTML to embed this content.