Последняя соната — Глава, которую не дописал Куприн

Continuación creativa de un clásico

Esta es una fantasía artística inspirada en «Гранатовый браслет» de Александр Иванович Куприн. ¿Cómo habría continuado la historia si el autor hubiera decidido extenderla?

Extracto original

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел лёгкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Стали падать жёлтые листья... И в эту секунду она поняла, что тот человек, который прошёл мимо неё, любил её — любовью, о которой мечтает каждая женщина. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной, исключительной любви — любви, для которой совершить подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение — вовсе не труд, а одна радость. «Нет, нет, — он меня простил теперь. Всё хорошо», — вспомнила она, вытирая глаза.

Continuación

Княгиня Вера Николаевна Шеина вернулась домой уже затемно. Экипаж остановился у парадного подъезда, лакей отворил дверцу, но она ещё несколько мгновений сидела неподвижно, глядя перед собой, — так сидят люди, которые боятся, что первый же шаг разрушит то хрупкое, стеклянное нечто, которое они несут в себе.

Музыка ещё звучала в ней. Вторая соната Бетховена — Largo Appassionato — продолжала жить где-то под сердцем, и каждая нота была словом, которое она наконец поняла, но слишком поздно.

Она вошла в дом. Василий Львович ещё не вернулся — он был на заседании дворянского собрания, и это было хорошо, потому что Вера Николаевна не могла бы сейчас разговаривать с ним. Не потому что боялась, и не потому что стыдилась, а потому что между ними теперь стоял мёртвый человек, и этот мёртвый был правдивее всех живых.

Она прошла в свою комнату, не зажигая электричества. Села к туалетному столику и долго смотрела на своё отражение в тёмном зеркале. Лица почти не было видно — только контур, белое пятно в темноте, — и ей показалось, что она видит не себя, а ту женщину, которой она могла бы быть, если бы восемь лет назад, получив первое письмо от Желткова, она ответила ему.

Что бы она написала? Она не знала. Может быть: «Не пишите мне больше». Может быть: «Я замужем и счастлива». А может быть — и эта мысль обожгла её так, что она положила ладони на щёки, — может быть, она написала бы: «Приходите».

Нет. Нет, конечно, нет. Она была женой князя Шеина, она была порядочной женщиной, она никогда бы не написала этого. Но в том-то и заключалась вся мука: порядочность, которой она так гордилась, оказалась стеной, за которой она просидела всю жизнь, принимая тишину за покой, а покой — за счастье.

Желтков был мёртв. Маленький чиновник с нелепой фамилией, с бледным лицом и кроткими глазами, — он был мёртв, и вместе с ним умерла единственная в её жизни любовь, которую она не просила, не заслужила и не приняла.

Она вспомнила его лицо в гробу — спокойное, почти улыбающееся, с тем выражением глубокой, тайной мысли, которое бывает у мертвецов, словно они наконец узнали что-то, недоступное живым. И цветы, которые она положила ему на грудь. И то, как дрогнули у неё руки.

«Да святится имя Твоё...»

Эти слова из его последнего письма возвращались к ней снова и снова, как припев той самой сонаты, которую Женни Рейтер играла для неё сегодня вечером. И Вера Николаевна поняла вдруг с пугающей ясностью, что Желтков писал ей не о любви к женщине — он писал о чём-то большем, о чём-то таком, для чего в человеческом языке нет точного слова, и поэтому он прибегнул к единственному языку, который не лжёт, — к музыке.

***

Прошла неделя. Потом другая. Осень перешла в зиму — мягкую, южную, с тёплыми дождями и ранними сумерками. Вера Николаевна жила как прежде: принимала гостей, выезжала с визитами, говорила с мужем о хозяйстве, слушала рассказы Анны Николаевны о её вечной влюблённости в мужа, — но всё это проходило как бы сквозь неё, не задевая, не трогая, как свет проходит сквозь стекло.

Василий Львович заметил перемену. Он был человек нечуткий к тонкостям, но не настолько нечуткий, чтобы не видеть, что жена его стала другой. Она не плакала, не грустила — нет, она была ровна и спокойна, как всегда. Но в этом спокойствии появилось что-то новое — как будто она смотрела на всё вокруг с какой-то великой высоты, с которой дома, и люди, и даже он сам казались очень маленькими.

Однажды вечером, за чаем, он сказал:

— Вера, ты не больна?

— Нет, — ответила она. — Я здорова.

— Ты стала... задумчивая.

Она улыбнулась — мягко, почти нежно — и ему на мгновение стало страшно, потому что в этой улыбке было прощание.

— Я думаю о музыке, — сказала она. — Мне хочется снова послушать Бетховена. Ты не возражаешь, если я попрошу Женни приехать на будущей неделе?

Он не возражал. Конечно, не возражал. Он никогда ни в чём ей не возражал — в этом, собственно, и состоял их брак: долгое, учтивое невозражение.

***

Женни Рейтер приехала в пятницу. Она была всё та же — полная, некрасивая, с большими красными руками пианистки и с тем особенным выражением лица, которое бывает у людей, посвятивших жизнь одному делу: смесь самоотречения и тайной гордости.

Вера Николаевна встретила её в гостиной, где уже был открыт рояль. Они поцеловались.

— Я знаю, что ты хочешь, — сказала Женни. — Ту же сонату?

— Да, — ответила Вера Николаевна. — Ту же.

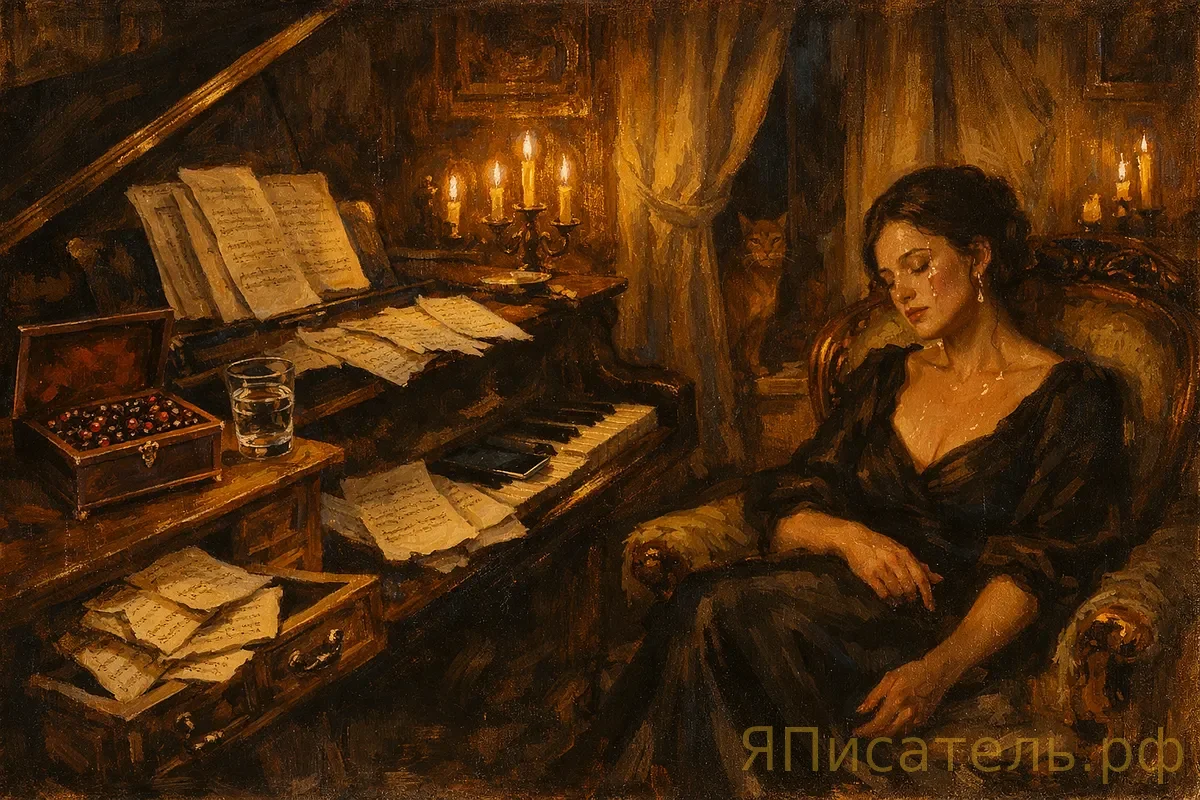

Женни села к роялю, помедлила мгновение — как всегда медлят настоящие музыканты перед первой нотой, словно прислушиваясь к тишине, из которой музыка родится, — и заиграла.

Largo Appassionato.

Первые аккорды упали в комнату, как камни в воду, — тяжёлые, медленные, расходящиеся кругами. Вера Николаевна закрыла глаза. И тотчас она увидела его — не таким, каким он лежал в гробу, и не таким, каким она представляла его по письмам, — а живым, стоящим у окна, с тонкими нервными пальцами, сложенными на груди, с тем выражением бесконечной нежности, которое она когда-то видела на старинных иконах.

Он смотрел на неё. Не с укором, не с мольбой — с благодарностью. Как смотрит человек, получивший то единственное, чего просил, — не взаимность, нет; всего лишь позволение любить.

Музыка поднималась. Она шла волнами — то замирая, то разрастаясь, — и каждая волна несла в себе слова, которые Вера Николаевна теперь понимала так отчётливо, как если бы они были произнесены вслух.

«Я благодарю тебя за то, что ты существуешь. Ты была моим единственным оправданием, единственным смыслом, единственной молитвой. Я ни о чём не прошу и ни на что не жалуюсь. Я только хочу, чтобы ты знала: есть на свете такая любовь, о которой мечтают женщины и которой не верят мужчины. Она существует. Я тому свидетель».

Слёзы текли по лицу Веры Николаевны — тёплые, тихие, освобождающие. Она плакала не от горя и не от жалости к себе. Она плакала от того, что только теперь, через смерть чужого ей человека, она узнала, какой может быть жизнь, если в ней есть любовь.

Музыка кончилась. Женни убрала руки с клавиш и долго сидела неподвижно. Потом повернулась.

— Вера, — сказала она тихо, — что случилось?

— Ничего, — ответила Вера Николаевна, вытирая слёзы. — Я просто поняла одну вещь.

— Какую?

Вера Николаевна помолчала. За окном шумел ветер, и голые ветви каштанов стучали по стеклу, и где-то далеко, за морем, догорал закат — последний в этом году.

— Что бывает поздно, — сказала она. — Что бывает непоправимо поздно. И что знать это — не облегчение, а самая тяжёлая ноша на свете.

Женни ничего не ответила. Она была музыкант и знала, что есть вещи, которые можно только сыграть.

***

Вечером, оставшись одна, Вера Николаевна подошла к секретеру. В нижнем ящике, под стопкой старых писем, лежал гранатовый браслет — тот самый, который Василий Львович и Николай Николаевич вернули Желткову перед его смертью, а после смерти прислали обратно, не зная, что с ним делать.

Она достала его. Пять гранатов — пять густых капель крови — тускло мерцали при свете настольной лампы. Дешёвая вещь, грошовая, — так говорил о нём брат. Но Вера Николаевна держала его в руках и чувствовала, что он тёплый — тёплый, как живая рука.

Она надела его на запястье.

Он был ей впору.

Она стояла так несколько минут, глядя на тёмно-красные камни, и в их глубине ей чудились отблески того огня, который горел в одном-единственном человеческом сердце ради неё одной — горел ровно, неугасимо, без всякой надежды на ответ, и погас только вместе с этим сердцем.

«Да святится имя Твоё...»

Она сняла браслет, положила его обратно в ящик и заперла на ключ.

Но ключ не выбросила.

Pega este código en el HTML de tu sitio web para incrustar este contenido.