ЯПисатель.рф

ЯПисатель.рф

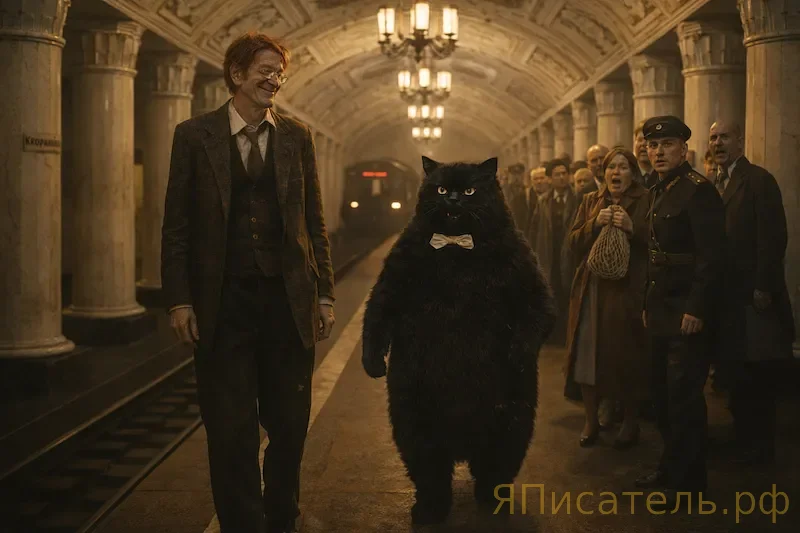

Собачье сердце: Последний эксперимент профессора Преображенского

Creative continuation of a classic

This is an artistic fantasy inspired by «Собачье сердце» by Михаил Афанасьевич Булгаков. How might the story have continued if the author had decided to extend it?

Original excerpt

Повесть заканчивается тем, что профессор Преображенский проводит обратную операцию, и Шариков снова становится собакой Шариком. Пёс лежит у ног профессора в кабинете, а Филипп Филиппович работает над своими записями. Приходит Швондер с требованием предъявить Шарикова, но находит только обычного пса со шрамом на голове. Профессор объясняет, что произошёл обратный процесс — субъект вернулся в первоначальное состояние. «Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей» — говорит он, и на этом история заканчивается.

Continuation

Прошло два года с тех пор, как Шарик вновь обрёл свой истинный облик. Профессор Филипп Филиппович Преображенский сидел в своём кабинете, погружённый в размышления. За окном догорал московский закат, окрашивая стены в багровые тона, а пёс мирно дремал у его ног, изредка подёргивая лапами во сне.

Доктор Борменталь вошёл без стука — привилегия, дарованная ему годами совместной работы и безграничным доверием учителя. В руках он держал папку с бумагами, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего.

— Филипп Филиппович, — начал он осторожно, — из Наркомздрава пришло предписание.

Преображенский снял пенсне и потёр переносицу — жест, означавший крайнюю степень раздражения.

— Опять? Чего они хотят на этот раз? Чтобы я оперировал в подвале при свечах? Или, может быть, желают получить мою квартиру для размещения очередного жилтоварищества?

— Хуже, профессор. Они требуют повторить эксперимент.

Шарик, словно почувствовав напряжение в воздухе, поднял голову и тихо заскулил. Преображенский машинально погладил его по голове.

— Иван Арнольдович, голубчик, вы, вероятно, шутите? После всего, что произошло?

— К сожалению, нет. Вот, взгляните сами.

Профессор надел пенсне и принял бумагу. По мере чтения лицо его менялось — от недоумения к возмущению, от возмущения к холодной ярости.

— «В целях построения нового общества... научный долг перед пролетариатом... создание нового советского человека...» — он отбросил документ на стол. — Боже мой! Они ничего не поняли. Решительно ничего!

— Но, Филипп Филиппович...

— Что «но», дорогой мой? Я создал чудовище! Не человека — чудовище в человеческом обличье! И теперь они хотят поставить это на поток? Фабрика по производству Шариковых? — профессор встал и заходил по кабинету. — Нет, увольте. Категорически нет.

В дверь робко постучали. Зина просунула голову:

— Филипп Филиппович, к вам посетитель. Говорит, по важному делу. Из... — она понизила голос, — из органов.

Преображенский и Борменталь переглянулись. Шарик снова заскулил и попытался забиться под стол.

— Проси, — сказал профессор неожиданно спокойным голосом.

Вошедший был молод — не более тридцати — в кожаной куртке и с папкой под мышкой. Однако в отличие от памятного Швондера, в глазах его читался не фанатизм, а нечто похожее на усталость и даже — профессор не сразу поверил — уважение.

— Профессор Преображенский? Моя фамилия Соколов. Александр Николаевич Соколов.

— Присаживайтесь, — Филипп Филиппович указал на кресло. — Чем могу служить?

Соколов сел, положил папку на колени и несколько секунд молчал, словно собираясь с мыслями.

— Профессор, я пришёл неофициально. То есть... — он замялся, — официально я здесь по поводу этого предписания. Но на самом деле...

— Говорите прямо, молодой человек. Я слишком стар для загадок.

— Хорошо. Мой отец знал Клима Григорьевича Чугункина.

В кабинете повисла тишина. Шарик выполз из-под стола и внимательно посмотрел на гостя — с тем особенным собачьим прищуром, который бывает у псов, переживших многое.

— Знал? — переспросил Преображенский.

— Они вместе работали. На заводе, ещё до... до всего. Отец рассказывал, что Чугункин был другим. Не тем, кем стал потом. Война, голод, водка — всё это сделало из него то, что вы описали в своих записях. Я читал их, профессор. Не спрашивайте как — читал.

Борменталь побледнел и шагнул к гостю, но Преображенский остановил его жестом.

— Продолжайте.

— Я хочу, чтобы вы поняли: то, что вы создали — это не было ошибкой природы. Это было ошибкой выбора. Вы взяли худший материал, какой только можно было взять. Гипофиз преступника, алкоголика, дегенерата. Что же вы ожидали получить?

Профессор молчал. Впервые за долгое время кто-то говорил с ним не как с врагом или объектом для использования, а как с коллегой. Пусть и коллегой по какому-то странному, непонятному делу.

— И что вы предлагаете? — спросил он наконец.

— Повторить эксперимент. Но правильно.

— То есть?

Соколов открыл папку и достал фотографию. На ней был молодой человек в военной форме — открытое лицо, умные глаза.

— Мой брат. Погиб в двадцатом, под Перекопом. Герой, учёный — он заканчивал медицинский, когда началась война. Мы сохранили... — он сглотнул, — мы сохранили его мозг. В спирте. Это было его завещание — он верил в науку. Верил, что однажды...

— Вы понимаете, что это невозможно? — тихо сказал Преображенский. — Мозг — это не гипофиз. Это...

— Я знаю. Но гипофиз у нас тоже есть. И я готов быть... — Соколов помедлил, — я готов быть подопытным. Реципиентом. Как угодно это называйте.

Борменталь не выдержал:

— Вы безумны! Филипп Филиппович, это провокация! Очевидная провокация!

Но профессор смотрел на молодого человека с выражением, которого доктор не видел у него никогда. Это был не научный интерес — это было что-то большее. Что-то человеческое.

— Почему? — спросил Преображенский просто. — Почему вы готовы на это?

Соколов долго молчал. Потом заговорил — тихо, но твёрдо:

— Потому что я умираю, профессор. Чахотка. Мне осталось полгода, может меньше. И я не хочу уходить просто так. Я хочу... — он усмехнулся горько, — я хочу доказать, что ваш эксперимент не был ошибкой. Что можно создать нового человека. Настоящего человека. Не Шарикова — а того, кем мой брат мог бы стать, если бы не пуля.

Шарик подошёл к гостю и положил голову ему на колено. Соколов машинально погладил пса.

— Он вас не боится, — заметил Преображенский. — А Шарик... он чувствует людей. Безошибочно. После того, что с ним произошло — особенно.

— Так вы согласны?

Профессор встал и подошёл к окну. Москва лежала внизу — огромная, хаотичная, живая. Та самая Москва, которая породила Швондеров и Шариковых, но также и Борменталей, и, возможно, вот этого странного молодого человека в кожаной куртке.

— Иван Арнольдович, — сказал он, не оборачиваясь, — как вы думаете, что бы сказал на это Николай Иванович Пирогов?

— Пирогов? — Борменталь растерялся. — Вероятно... вероятно, он сказал бы, что хирургия не знает невозможного. Только неизученное.

— Именно. — Преображенский повернулся к гостю. — Я не обещаю ничего, молодой человек. Я даже не обещаю попытаться. Но я... подумаю. Это всё, что могу сказать сейчас.

Соколов встал и протянул руку:

— Это больше, чем я рассчитывал, профессор.

Когда за гостем закрылась дверь, Борменталь взорвался:

— Филипп Филиппович, вы же не серьёзно! После всего! После Шарикова! Это безумие!

Преображенский не ответил. Он смотрел на Шарика — бывшего Полиграфа Полиграфовича, а ныне снова обычного пса со шрамом на лбу.

— Знаете, Иван Арнольдович, — сказал он наконец, — я всю жизнь задавал себе один вопрос: имею ли я право? Право вмешиваться в замысел природы, право создавать то, чего не должно существовать? И я убедил себя, что имею — потому что я учёный. Потому что наука выше морали, выше предрассудков.

— И?

— И я был неправ. Наука не выше морали. Наука — это инструмент. А инструмент хорош лишь настолько, насколько хороши руки, которые его держат. И намерения тех рук.

Он помолчал.

— Шариков был моим грехом, Иван Арнольдович. Моей гордыней. Я создал его не для того, чтобы помочь кому-то — я создал его, чтобы доказать, что могу. А этот молодой человек... — Преображенский покачал головой, — он хочет чего-то другого. Он хочет вернуть брата. Или хотя бы память о нём. Это... это человечно. Понимаете?

— Но это невозможно! Технически невозможно!

— Возможно, вы правы. А возможно, мы просто ещё не знаем как. — Профессор снял пенсне и протёр его платком. — В любом случае, у меня есть время подумать. Полгода, как он сказал. Целых полгода.

Шарик подошёл к хозяину и уткнулся носом в его руку. Преображенский погладил пса по голове — там, где под шерстью прятался шрам от трепанации.

— Что скажешь, друг? Дать этому миру второй шанс?

Шарик не ответил — разумеется. Он был собакой. Просто собакой с необычной судьбой и глазами, в которых иногда — очень редко, на закате — мелькало что-то почти человеческое. Что-то, что напоминало профессору о том эксперименте, который он так хотел забыть.

И о том, что, возможно, история ещё не закончена.

На следующий день Преображенский отправил Борменталя в Наркомздрав с официальным отказом от предписания. Но параллельно — никому об этом не сказав — начал изучать архивы. Записи об экспериментах с мозговой тканью, работы европейских коллег, собственные заметки десятилетней давности.

Через неделю Соколов пришёл снова. Потом ещё раз. И ещё.

О чём они говорили в кабинете профессора — никто не знал. Даже Борменталь, которого Преображенский впервые за годы совместной работы попросил оставить их наедине.

Только Шарик лежал у ног хозяина и слушал. Слушал разговоры о памяти и личности, о природе сознания, о том, что делает человека человеком.

И если бы пёс умел говорить — возможно, он бы сказал, что знает ответ. Знает из собственного опыта — горького, страшного, незабываемого.

Но Шарик молчал. Он был хорошей собакой. И на этот раз — именно это от него и требовалось.

А Москва за окном продолжала жить — шумная, противоречивая, вечно меняющаяся. Город, где возможно всё. Даже то, что невозможно.

Особенно — то, что невозможно.

Paste this code into your website HTML to embed this content.